荒川区西尾久に位置するピアノとリトミックの教室です。当教室は、ピアノは西尾久のお教室で、リトミックは北区王子のスタジオでレッスンしています。多様な地域から3歳から80歳までの幅広い年齢層の音楽愛好家が訪れています。

音楽は楽しんでこそ❣

6月14日・15日 駒込地域活動センターの地下ホールで、バレエピアニストの小泉直美先生のお教室主催で弾きあい会がありました。

今回は小泉先生が生徒さんの目標を設定し、モチベーションアップを目的に会を開いてくださいました。

私たちのちいさな音楽会からも10名が参加いたしました。

お知らせを頂いてから本番まで約1か月の期間でしたので、演奏曲は背伸びした作品は選ばず、レッスンで使用している教本から選びました。短い曲でもクオリティーの高い演奏を目指して、指づくりにも取り組みました。

本番を積み重ねて・・・

本番では1回しか弾けませんので、

自分の満足のいく演奏が出来た人、

練習の方が良く弾けてた。悔しかった人、

それぞれ感想があったと思います。

次回の本番に向けて、振り返りシートを作り記録しましょう!

振り返りシート(記録用) 2025年6月15日 会場:駒込 演奏曲:○○・○○

①ステージに上がる前の気持ちは?

②演奏中に意識していたことは?

③緊張のピークはいつだったか?

④緊張によりどのような変化があったか(例:手が震えた 等)

⑤今後の課題は何か?

次回の本番は9月のつつじホールの発表会です。皆さん一緒に良い会になるように頑張りましょう(^^♪

体験レッスン受付中

お申込みはフォームからお待ちしています

ちいさな音楽会ピアノ教室https://tiisanaongakukai.com 王子リトミックスタジhttps://pianodaisuki0806.3do1.jp

荒川区西尾久に位置するピアノとリトミックの教室です。当教室は、ピアノは西尾久のお教室で、リトミックは北区王子のスタジオでレッスンしています。多様な地域から3歳から80歳までの幅広い年齢層の音楽愛好家が訪れています。

リトミック研究センターリトミックは、

のこどものためのリトミック

リトミックを調べると、多くの場合、スイスの作曲家・音楽教育家であるエミール・ジャック=ダルクローズが考案した、100年以上の歴史を持つ教育メソッドとして説明されています。このメソッドは、「リズム動作・ソルフェージュ・即興演奏」の3つの柱で構成され、それぞれが相互に作用しながら成立するものです。

しかし、リトミックは幅広い年齢層やさまざまな分野に適応できるため、

具体的にどのような効果が期待できるのかが漠然としていると多くの方が感じていることと思います。

リトミックを学んで分かったこと

私は当初、「子供のピアノ導入」としてリトミックを学び始めました。しかし、リトミック研究センターで以下のような幅広い指導法を学び、資格認定を得る中で、リトミックの本質をより深く理解するようになりました。

こうした学びを通じて、リトミックは子供だけでなく、大人や高齢者、さらには障害を持つ方々にとっても楽しめるものであり、それぞれに適した形で効果を発揮することが分かってきました。

また、理解が深まるにつれ、リトミック研究センターのリトミックは、特に「子供のためのリトミック」として発展していることを認識しました。

カリキュラムは、音楽学習や社会性の育成だけでなく、知育にも重点を置いています。レッスンでは、数の概念や語彙の習得、指の独立を目的としてモンテッソーリの教具を活用し、楽しく学べる工夫がされています。

左から ベビー前期・ベビー後期・Step1の教具です

リトミック研究センター認定教室では、モンテッソーリ教育の知育教材を取り入れた活動が特長のひとつです。

赤・黄色・緑の木のビーズを紐に通して、いろんな動物に見立てて遊びます。色を覚えたり、数を数えたり、「これはゾウのごはん!」なんて言いながら遊び方もいろいろ!

さらに、タンバリンの上にビーズを落として、カラカラっと音がはねるのを楽しむ遊びもあります。子どもたちはこの音が大好きで、ついつい夢中に!

この遊びを通して、集中力やがまんする力、想像する力など、いろんな力が自然と育まれていきます。

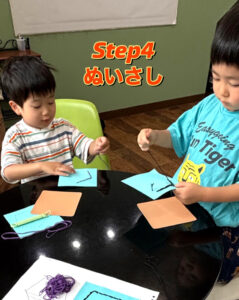

Step4の教具:縫いさし

また「縫いさし」もそのひとつ。子どもたちは目打ちでそっと穴をあけて、刺繍糸を針に通してチクチク縫っていきます。指先を使いながらよく考えて、集中しながら安全に取り組むことで、考える力や集中力、注意力がどんどん育っていきます。できあがったときの「できた!」の笑顔が、とびきりうれしい瞬間です。

体験レッスンのご案内

リトミック体験レッスン

7月体験会実施中 7/5・7/12・7/19(土)

お時間など詳細は 王子リトミックスタジオ ホームページをご覧ください

https://pianodaisuki0806.3do1.jp

ピアノ体験レッスン

https://tiisanaongakukai.com

それぞれのHPお問い合わせフォームからお待ちしています

荒川区西尾久に位置するピアノとリトミックの教室です。当教室は、ピアノは西尾久のお教室で、リトミックは北区王子のスタジオでレッスンしています。多様な地域から3歳から80歳までの幅広い年齢層の音楽愛好家が訪れています。

GWはどのように過ごされましたか?

GWが明けて元気にレッスンに生徒さんがきました。皆さんキャンプや家族でカラオケ、富士山のご来光を体験などなどご家族でお休みを満喫したお話聞けました

私は衣替えと断捨離をメインに、収納の見直しをしました。

衣替えは毎年の作業ですが、今回は断捨離を軸に進めたことで、大きな気づきがありました。「衣替えの必要がないくらい洋服を減らせばいいんだ!」ということです。

家族がいるため、理想的にスッキリとはいきませんが、少しずつミニマムな生活にしていきたいと考えています。物を増やさないようにし、欲しいものがあったら一つ手放してから迎え入れる、そんな暮らしを心がけるようになりました。

ショパンコンクール予備予選、各地コンサート

4年に一度ワルシャワで開催されるショパン国際コンクールの2025年予備予選が行われていました。日本からは24名が出場し、熱い演奏に魅了された視聴者も多かったのではないでしょうか。

課題曲が決まっているため、同じ作品が異なるピアニストによって次々と演奏されますが、ショパン作品の美しさと演奏家の個性が相まって、いつまでも聴いていられるような時間でした。10月の本戦も楽しみです。

スペインピアノ音楽フェスティバル

東京オペラシティで、スペインのピアノ作品ばかりを30名のアーティストが演奏するコンサートにも足を運びました。

師匠の西本夏生先生もご出演され、パスカル・ヒメノの作品をいつもながらカッコよく演奏されていました。また、特別ゲストのラフェル・ゲーラ氏の演奏も素晴らしく、音の色彩や奥行きを存分に感じられる演奏でした。水や風、小鳥のさえずり、光や影…まるでホール全体が異次元空間へワープしたかのような時間でした。

友人の発表会にも行きました

横浜市都筑区の区民会館ホールは新しい施設で、素晴らしい会場でした。響きが良く、スタインウェイのピアノからも新しい音を感じました。

同業の先生方の発表会は学びの場として貴重なため、積極的に聴きに行くようにしています。横浜のこちらの先生とは30年来のお付き合いがあり、その頑張る姿に毎回感動し、たくさんの気づきや刺激をいただいています。

体験レッスン受付中

ちいさな音楽会Step by Step ピアノ教室

ちいさな音楽会 リトミックスタジオ

荒川区西尾久に位置するピアノとリトミックの教室です。当教室は、ピアノは西尾久のお教室で、リトミックは北区王子のスタジオでレッスンしています。多様な地域から3歳から80歳までの幅広い年齢層の音楽愛好家が訪れています。

ピアノのレッスンを開始する前に準備しておきたいこと

ピアノのレッスンは、いつ始めるのが理想的でしょうか?

私は、女児は4歳の後半、男児は5歳を迎えたころが適していると考えています。

その理由の一つに「手の発達」があります。3歳では、手を大きく開くことがやっとですが、4〜5歳になると、手を開いたり握ったりする動作がスムーズになり、指のコントロールも向上して、鉛筆でお絵描きをすることができるようになります。この頃にピアノを始めても決して遅くはないでしょう。

次に、「気持ちのコントロール」です。ピアノを目の前にした際、自由に音を鳴らしてしまうだけでは、レッスンとして成り立ちません。先生の話に耳を傾けられるようになってから始めることが望ましいと考えます。

しかしながら、音感・拍子感・リズム感は幼い頃から訓練することが可能です。5歳までにこれらを鍛えている場合とそうでない場合では、ピアノレッスンの導入時に大きな差が生じます。

また、ピアノのレッスンを開始するのは「遅くとも7歳までが良い」とされていることをご存じでしょうか?

音感・拍子感・リズム感の重要性

その理由の一つに、「聴覚の臨界期」と「運動能力の臨界期」があるためです。

臨界期とは、ある一定の年齢を迎えると習得が難しくなる「タイムリミット」のようなもので、個人差はあるものの、ピアノの演奏においても大きく関係します。

例えば、ピアノを弾く際には、楽譜を目で追いながら左右の手を協調して動かす必要があります。この動作には「脳梁」や、脳と手指をつなぐ「錘体路」と呼ばれる神経回路の発達が深く関わっています。個人差はありますが、幼少期に適切な訓練を行わなければ、これらの発達が十分に進まず、結果としてピアノの上達に時間がかかる可能性があるのです。

リトミックを勧める理由

臨界期までにこれらの能力を身につけることができれば、大きなメリットがあります。リトミック研究センターのカリキュラムでは、お子様の年齢に応じた目標が設定されており、楽しい教材を活用しながら音楽活動を行うことで、自然に必要な能力を育んでいきます。

また、ピアノの演奏には、左右5本ずつの指の独立が不可欠です。その準備段階として、まずは3指の訓練を行います。

折り紙やクラフト制作、ビーズを紐に通す作業、トングを使って小さなドングリをお皿に取り分けるなど、指の独立を促す様々な活動を通じて、スムーズなピアノ演奏につなげることができます。

さらに、リズム感・音感・拍感のほか、ピアノ演奏に必要な 「空間認知能力」 も教具を活用しながら習得していきます。

ぜひ、お子様の可能性を広げる教育の一環として、リトミックを取り入れてみてはいかがでしょうか。

只今新年度の受講生を募集しております。

体験レッスンに是非お越しください。

5月10・17・24日(土)

【対象年齢とレッスン時間】

各クラス 土曜日 月3回

14:10~14:50 Step3🐇(年少満3歳)orベビー🍼(生後6か月以上)

14:55~15:25 Step1🐤(満1歳)

15:30~16:10 Step4🐬(年中満4歳)

16:15~16:55 Step2🐿(満2歳)

※2025年4月1日時点でのご年齢でクラスが決まります。

pianodaisuki0806.3do1.jp

お申込みはHPフォームよりお待ちしています

荒川区西尾久にあるピアノとリトミックのお教室です。北区王子にあるスタジオでは1歳から4歳のリトミックレッスンをしております。只今春のキャンペーン中です。

~2025年度募集内容~

【対象年齢とレッスン時間】

各クラス 土曜日 月3回

14:10~14:50 Step3🐇(年少満3歳)OR ベビー🍼(生後6か月以上)

14:55~15:25 Step1🐤(満1歳)

15:30~16:10 Step4🐬(年中満4歳)

16:15~16:55 Step2🐿(満2歳)

※2025年4月1日時点でのご年齢でクラスが決まります。

【開講日】

2025年5月10日

【レッスン料】

☆ベビー、満1歳クラス

30分レッスン 月3回 6000円

☆満2歳、3歳、4歳クラス

40分レッスン 月3回 7000円

4月体験会のお知らせ

【日時】

4/5・4/12・4/19・4/26

土曜日 14:15~14:55

【対象年齢】

🍼ベビークラス(お座りが出来るお子様)

2023年4月~2024年7月生まれのお子様と保護者様

🐤ひよこクラス満1歳

(2022年4月~2023年3月生まれのお子様と保護者様)

🐇うさぎクラス満3歳

(2021年4月~2022年3月生まれのお子様と保護者様)

【日時】

4/5・4/12・4/19・4/26

土曜日 15:05~15:45

【対象年齢】

🐿️りすクラス満2歳

(2022年4月~2023年3月生まれのお子様と保護者様)

🐬いるかクラス満4歳

(2020年4月~2021年3月生まれのお子様)

※ご連絡をいただいた方には、同じ年齢のお子様と一緒にレッスンができるように日時をご案内しております。そのため、クラスの時間が変更となることもございますが、ご了承ください。

リトミックスタジオの詳細はホームページからどうぞ👇

リトミックとは?初めての習い事にリトミックを勧める理由 | pianodaisuki0806のホームページ